この記事で伝えたいこと

当ポータルサイトでは、「非営利団体のリスクマネジメント」として、非営利団体のコンプライアンスやガバナンスに関する項目ごとに、リスクマネジメントの観点から考える解説記事をアップしています。ただ、「『リスクマネジメントから考える』って言われましても、そもそも『リスクマネジメント』ってのがどういうことなのかよくわからないんですが??」とツッコミを入れていただいた方も多いのではないでしょうか。もちろん、えらそうにこの記事を執筆している私自身も、かつては「リスクマネジメント?もちろん知ってます。スペインの郷土料理ですよね。たまに無性に食べたくなるんですよ」という状態でした。

本記事では、かつての私に向けて、リスクマネジメントとはどういったものなのかについて、①と②の2部構成で説明します。記事①(この記事)では、「リスクマネジメントとはどのような考え方で、団体の運営においてどう役に立つのか」について説明します。また、記事②では、「リスクマネジメントの具体的な進め方」について説明します。ですので、本記事の①と②をお読みいただければ、リスクマネジメントが食べ物ではないことのみならず、リスクマネジメントの効果や考え方、進め方の概要を知っていただけることになります。

リスクマネジメントは食べ物ではない。

1,リスクマネジメントがどう役に立つのか

さっそく本編に入っていきます。まずは、「結局、リスクマネジメントってどう役に立つの?」というみなさんが一番知りたいと思うことについて説明します。

くわしくはこの記事の後半で説明しますが、「リスクマネジメント」とは、「団体の目的・目標達成に影響を与える事象を想定して、適切に対応すること」です。このことからもわかるとおり、リスクマネジメントを行うことで、団体の目的や目標が達成しやすくなります。そもそも団体とは、ある特定の目的や目標を達成するために活動しているものですよね。ですので、リスクマネジメントは、団体の運営においてとても重要な意味を持つものであることがお分かりいただけると思います。

また、団体の活動を進める中では、いろいろな選択肢があり、具体的な意思決定はとても難しいと思います。しかし、リスクマネジメントでは、「団体の目的・目標達成に影響を与える事象を想定」するため、リスクマネジメントの考え方を団体のリーダーやメンバーが身につけて実践することで、目的・目標達成に向けた合理的な意思決定ができるようになるのです。

リスクマネジメントを身につけて実践することで、合理的な意思決定、ひいては団体の目的や目標の達成ができるようになる。

2,リスクマネジメントの考え方~「リスク」とは~

ここからは、リスクマネジメントの内容について説明していきます。リスクマネジメントとは、言ってしまえば、「リスク」を「マネジメント」することです。もちろんこれだけでは「親子丼とは、親と子のどんぶりです」といっているようなもので何の説明にもなっていませんので、「リスク」と「マネジメント」という言葉がそれぞれどういったものを指すのか、ということを説明していきます。

「リスク」の定義

「リスク」という言葉は、一般的には、「危険性」すなわちマイナスの結果の発生可能性という意味で使われることが多いかもしれません。一方で、「リスク」とは、プラスとマイナスの結果それぞれの可能性を含む「不確実性」として捉えられることもあります。たとえば、中小企業庁作成の2016年版中小企業白書(第2部第4章「稼ぐ力を支えるリスクマネジメント」)では、「リスク」を広く捉えて「事象発生の不確実性」と定義し、「損失発生の危険性のみならず、新事業展開による利益または損失の発生可能性等も含むもの」と説明しています(2016年版中小企業白書210頁)。要するに、「良いことも悪いことも含めて、どういったことが起こるかが分からないことがらや状況」を「リスク」と考えるということです。このように、リスクマネジメントにおける「リスク」は、ポジティブな事象もネガティブな事象も含めて「事象発生の不確実性」と定義されることが一般的です。ただし、あらゆる事象発生の不確実性ではもちろんなく、団体の目的・目標達成に影響を与える事象が発生する不確実性(可能性)にフォーカスを当てていくことになります。

リスクの分類

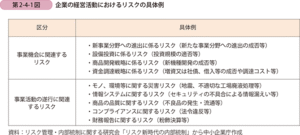

具体的にリスクにはどういったものが考えられるでしょうか。リスクを分類する切り口も多様なものがありますが、上記の中小企業白書では、たとえば以下のような分類が示されています。事業機会に関連するリスクとは、戦略や方針といった全体的な意思決定に関連するリスク、事業活動の遂行に関連するリスクとは、業務遂行の中での個別の意思決定に関連するリスクと区別することができます。

2016年版中小企業白書210頁(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/html/b2_4_1_1.html)より引用

リスクとは、目的・目標達成に影響を与える事象が発生する不確実性(可能性)のこと。

3,リスクマネジメントの考え方~「マネジメント」とは~

次に、「マネジメント」の意味を説明します。辞書的には、「マネジメント」は、「管理する」「対処する」という意味があります。要するに、リスクに対して適切に対応する、ということがその意味です。では、不確実性(可能性)という確率的なものであるリスクに適切に対応するとはどういうことなのでしょうか?

リスクとは、「目的・目標達成に影響を与える事象が発生する不確実性(可能性)」のことでした。そのようなリスクに適切に対応するためには、「目的・目標達成に影響を与える事象」をまずは具体的にする必要があります。また、その事象が「目的・目標達成に影響を与える」程度や、その事象の不確実性の程度(発生する可能性)をそれぞれ把握する必要があります。そのうえで、ネガティブな影響を与える事象について、対応が必要であれば、その対応方法(影響を与える程度や発生する可能性を下げる方法)を考えて具体的に対応していく作業も必要になりますね。

以上のとおり、リスクの「マネジメント」とは、リスクの内容を具体的に可視化して、リスクを下げるための対応方法を考え、対応していくことを意味します。

リスクの「マネジメント」とは、リスクの可視化と、そのリスクを下げるための活動のこと。

4,まとめとガバナンス、コンプライアンスとの違い

リスクマネジメントの意味についてぐだぐだと説明しましたが、端的に言えば、「団体の目的・目標達成に影響を与える事象を想定して、適切に対応すること」です。

その①の最後に、よく聞く「ガバナンス」「コンプライアンス」との違いや関係についても説明しておきます。さらに抽象的な話になるので、結局よくわからない可能性が高いですが、ご容赦ください。

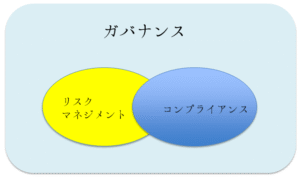

ガバナンスとは「健全な団体運営を進めるための組織や体制、またはそれらを構築すること」、コンプライアンスとは「法令をはじめとした守るべきルールを遵守すること」をぞれぞれを意味します。ですので、ガバナンス、コンプライアンス、リスクマネジメントは、それぞれ別個の考え方であることは間違いありません。ただ、この3つは、重なり合う部分や、関係しあう部分があります。概念イメージ的には、ガバナンスという大枠があり、ガバナンスを適正化するために要素として、リスクマネジメントとコンプライアンスが含まれるというイメージでしょうか。

図を使って説明したところで結局よくわからない、というのがこの分野のあるあるですので、なんとなくイメージだけ掴んでいただければ十分です。ただ、リスクマネジメントは、団体のガバナンスのうちでも、団体の目的・目標を達成するための重要な取組みであるということをぜひご理解いただければと思います。

リスクマネジメント、ガバナンス、コンプライアンスそれぞれの違いや関係については、よくわからなくて構わない(必要なときにわかってる人に聞けばよい)。

その②では、リスクマネジメントの具体的な進め方について説明します!

(岸本英嗣)